付桂军老师在对学生进行课外辅导。

爱东营讯 “仰以观于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故。”《易经系辞上》第一次让“地理”这个名词浮出于世,地球上具象的山川河流、地形地貌有了一个统称。当“地理”成为一门学科,就成为研究地球表面地理环境中各类自然现象、人文现象以及它们相互关系的综合性基础学科。

虽然地理是一门与实际生活联系十分密切的学科,但到了高中阶段,地理知识在难度上有了一定程度的增加,学生在学习过程中,需要完成从课本理论到实际问题的链接,这就需要教师在教学过程中,将知识点的讲解与实际生活结合起来,既让学生完成知识点的学习,还能把理论知识的学习与实际生活结合起来,在提高应用意识的基础上,提升从地理学角度解决实际问题的能力。

广饶县第一中学这座始建于1951年的县域高中,大力实施文化立校、人才强校、科研兴校的特色办校战略,培养出了一大批优秀学子。2007年,原广饶县第一中学与广饶二中、三中、四中教育资源整合为新的广饶一中。新一中由“三个校区和一个艺体中心”组成,成立之初,生源和师资队伍参差不齐等的问题也成为这个曾经优质县域高中面临的现实考验。广饶县第一中学从精品学科专业提升入手,带动全校形成了精准化教研与下沉式课堂实践相结合的教研氛围,让学校的办学水平和综合竞争力有了全面提升。

广饶县第一中学地理学科的课堂改革,就是在这样的大背景下展开的。教育部付桂军名师工作室从革新传统“一言堂”的教学模式开始,以学生为主体,以培养学生解决地理问题的能力为突破口,让学生的学习实现从“解题”到“解决问题”的转变,摘取创新素养提升的硕果。

付桂军工作室成员于见宝老师带领学生研学。

付桂军老师参加新加坡南洋理工大学毕业典礼。

构建基于问题解决的创新素养培养模式

地理学是研究地球表面的地理环境中各种自然现象、人文现象以及它们之间相互关系的学科。在一段时期内,传统“一言堂”的教学模式限制了学生主体性,使学生处于被动接受知识的状态,缺乏独立思考和解决问题的能力;教师之间缺少协同合作的意识,往往靠一个人的经验完成教学任务。这些看似无法打破的“常态”成为阻碍教学质量提高的因素。

作为一个具有深厚历史底蕴、优秀教育品质的县域高中,广饶县第一中学积极开展现代教育改革,要求教师用与时俱进的教育方式,激发学生兴趣,提升综合能力。

解决问题的前提是发现问题。广饶县第一中学建立起以地理教师付桂军为主持人,其他地理学科教师为成员的地理课改项目组,调研了大量县城高中地理教学现状,通过随堂听课、调查问卷、案例研究等方法掌握学情第一手资料。在调查了解中,付桂军手中有了第一手资料:县城高中生普遍对创新活动具有较高热情,但实际参与度相对较低,这与学校和社会为他们提供的创新实践机会相对匮乏有关,而且县城高中生往往习惯于接受权威答案,批判性思考和独立见解相对较少,深受传统教育模式影响。此外,县城高中生在创新能力方面的问题主要体现在解决实际问题的能力上,他们往往欠缺跨学科知识的整合能力,对于复杂问题的解决往往局限于单一学科视角,缺乏综合运用知识的策略。同时,师资力量的不足也是制约因素,许多教师在课程设计和教学方法上难以适应创新教育的需要,导致创新教育的实施效果打了折扣。

自2009年起,基于问题解决的创新素养培养模式项目组先后立项了十多项省市规划课题,在县城高中学段进行课堂教学改革一系列创新实验。“要以学生为主体,以培养学生解决地理问题的能力为突破口,实现从‘解题’到‘解决问题’的转变。”在这样的理念引领下,广饶县第一中学基于地理问题解决的县城高中生创新素养培养研究项目开始进入实施阶段,力求通过引导学生用地理的思想和方法发现生活中的地理问题,再进行探究解决问题,培养专家思维和创新素养,就能形成基于问题解决的创新素养培养模式。

基于问题解决的创新素养培养模式,是一个融汇了发现转化、专家思维、迁移创新、思考探究等思维模式闭环的体系——首先,从现实生活现象出发,用地理学科视角发现问题、提出问题,从而转化为课本上的地理问题,运用专家思维,在对地理问题进行认知冲突、问题表征、假设验证、因果解释的深入探究之后,提出解决地理问题的方案,之后,通过对知识的综合运用,提升学生的创新素养,完成迁移创新的同时,解决实际问题的方案也浮出水面,在思考与探究中完成与现实生活现象的链接。

项目主持人付桂军邀请南京师范大学、山东师范大学、曲阜师范大学的教授参与到项目中,进行专业性指导,在专家的建议下,项目组将研究的重点放在基于成果导向教育理念的学生个性化学习和创新素养培养、高效课堂构建、课堂教学评价等领域,并确定了以评促改的实践思路。为提高研究成果的信度和效度,项目组吸纳东营市域县域10余所学校作为共研及实践基地。项目实施过程中,在学生中倡导人人都有好问题,班班都有好问题,周周都有好问题,并将这些闪耀着思索力量的问题,结集成《学会“发现”有价值的地理问题》。

在问题的引领下思考,在深思与创新中提升,一批批学生在个体性化学习的践行中,逐步成为具有终生学习能力的人、能够自主发展的人、有强烈创新意识的人。

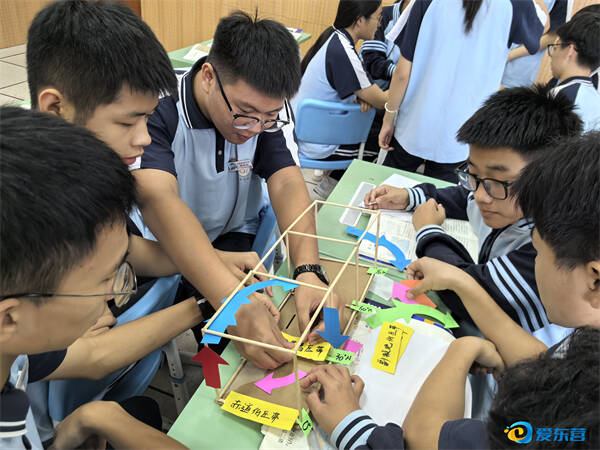

学生在进行地理课堂实验。

打造多维交互协同探究的高效课堂

课堂是教师的主阵地,站稳讲台需要学识与智慧支撑;课堂更是学生的舞台,教师要统筹各种方法和手段调动学生的积极性与创造力,不断启迪学生智慧,在有限的时间与空间里,完成教学相长的“圆舞”。

地理这门交叉性极强的学科,与生物学、化学、物理学、天文学、地质学、计量学乃至心理学等许多学科都有千丝万缕的联系,这就要求教师不仅仅要传授书本上的知识,还要引领学生的思维向更相近的知识点、更广阔的现实社会迁移,从而触发更多的思维派生,达到提升创新素养的终极目标。

著名教育家叶圣陶说:教学有法,教无定法,贵在得法。“生活即为地理,地理即为生活”,付桂军在教学过程中一直认同并贯彻这一理念。他认为真正的地理学习一定是超越了课本的,不同的地形会对气候变化和人类活动产生影响,地理现象背后或许隐藏着河流形成与山脉演变的“密码”。在这样的理念下,他用行动让地理课堂变得可看、可触、可感,打造“多维交互、协同探究”的高效课堂。他用书本知识与现实生活的链接,不断开拓着学生的眼界、启迪着他们的思维,以“先学后教”教学思想为基石,探索形成了基于问题解决的“一转六学”创新素养培养模式,将目标由应然性目标转化为实然性目标,指导学生在读中学、做中学、议中学、教中学、悟中学、结中学,让他们用发展的眼光接轨现实生活,培植创新思考的能力,在智慧与灵感的不断迸发中积蓄受益一生的财富。

“要做学生思维的智慧启迪者。”基于这样的理念,付桂军致力于用各种方式启迪学生智慧。他通过地图、视频让学生们感受喜马拉雅山脉的雄伟,也会通过野外考察让他们亲身体验黄河泥沙的细腻;旅游时拍的照片,也会拿回来向学生展示,细细讲述地貌的知识点:何谓构造地貌?河流弯曲是如何受地形及地球自转偏向力等因素影响的?还会在讲解城市内部空间结构时,把生活的城市微缩成一个立体的模型,让同学们在找寻工业区、商场、居住区等不同空间结构时,从城市规划的视角、人口发展的角度思考城市与人的未来……

广饶县第一中学还探索出不同场域中不同学习情境下的地理实践课堂形式,搭建起地理实验室、地理实践基地等多维学习平台,结合新时代信息技术的发展,融入VR、无人机、3D设备等新技术、新装备,满足不同层次学生的需求,推动地理教育高质量发展。

高效课堂离不开教学评价,广饶县第一中学地理课改项目组打造了多元化教学评价体系,采用多元主体交互共建的过程性评价和表现性评价,将评价设计嵌入教学过程并先于教学设计,实现评价活动与学习过程的交互耦合。同时,利用各项评价工具,以课例为载体,以问题解决为中心,通过课前会议、课堂观察、课后会议进行循环跟进式研究,对课堂教学行为进行追踪、反思,诊断出偏差性教学行为,探究形成原因,提出矫正方案与措施,并重返课堂,重塑教学行为,实现了以评促教、以评促改的目的。

风会记住每朵花的香。通过有实践的创新,广饶县第一中学基于地理问题解决的县城高中生创新素养培养研究收获了硕果累累:出版了《地理好问题》《学会“发现”有价值的地理问题》等多册校本教材;项目组研究成果《中学地理教学的理论与实践研究》荣获2018年山东省基础教育教学成果一等奖;多名学生分别在地理奥赛、地球科学竞赛、全国地理科技大赛、山东省青少年科技创新大赛等活动中获金牌或一等奖。2020年,付桂军通过省教育厅遴选,赴新加坡南洋理工大学攻读教育管理硕士并顺利取得学位;2023年,成功考取曲阜师范大学教育博士;2024年,入选国家“万人计划”教学名师。

桂军老师在江苏省邗江中学参与的“布达拉宫特展”双师课堂:《探寻布达拉宫的地理味道》。

学生在地理课堂进行问题探究。

以团队的力量实现创新跃迁

高中学生所具备的地理学科核心素养,是指拥有能够适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力等方面的相互关联和相互促进,构成了高中地理核心素养的基本框架。

要想给学生一杯水,教师就需要拥有一条源源不断的河流。广饶县第一中学以项目扶持协同机制,激发教师发展的内生动力,凝聚起协同创新的合力。在基于地理问题解决的县城高中生创新素养培养研究的课程建设中,引入“项目引领+任务驱动+团队研究”的管理机制,成员资源共建、风险共担、利益共享。各实践单位通过理论构建、实证研究提炼具有推广价值的教学模式。

项目建设的重心在课堂,课堂设计的重心在备课。根据教学要求、具体学情、自身教学风格等因素,广饶县第一中学地理学科项目组对课程与教学“二次开发”和“深度开发”,让教师通过这项复杂的专业活动,对知识实现内化、活化、转化。开展集体备课,让教师基于合作探究去寻求有效教学,通过分享优秀教学资源与教学经验,协同生成和创造新的教学方法,完成从“我的教学”到“我们的教学”的转变,并建立完善了“一课一研”高效备课模式。同时,通过专题研讨、同课异构、德育课例、公开磨课等多种教研活动形式,在课堂中渗透“一转六学”教学理念,践行多维交互活动方式,通过收集各种数据资料,并实施多元评价,以评促改,以评促教,发展完善了中学地理高效课堂的相关理论,开发形成了多个高水平的课例资源,促进了教师的专业成长。

2024年3月,教育部付桂军名师工作室成立,工作室12名成员,不仅有东营的地理学科名师,更由东营向全省辐射,吸纳了济南、青岛、烟台、德州、泰安、滨州等初、高中学校的年轻骨干教师。借助工作室这个平台,大家定期研讨、组织观摩、分享成果、共同成长。

从东营出发,向西部进发。现在,由教育部付桂军名师工作室为主导发起的西部教育志愿帮扶计划正在实施,团队成员已经完成了对西部60个县,涵盖18个少数民族的96名教师的精准访谈,整理出针对民族地区乡村高中地理教师专业发展现状及需求的200多页访谈记录,并以师徒结对的形式,与广西靖西、重庆酉阳、甘肃永靖等地的年轻教师结成紧密型成长共同体。“我会针对他们各自不同的教学教研需求,为他们量身定制不同的提升方案,为他们提供更精准的帮扶、更广阔的平台。”付桂军表示。

既仰望星空,又脚踏实地。广饶县第一中学坚持用地理问题解决县城高中生创新素养的培养研究,正为县域高中学子铺设出一条多维、多思、多彩的成才路径。

(记者 李静 通讯员 薛峰)

打开“爱东营”看评论